在黄河与洛河交汇的三角地带,一座古城静卧于邙山南麓,这里是华夏文明的重要坐标——巩义。作为”河出图,洛出书”传说的核心区域,巩义的历史发展轨迹恰似一部立体的中国编年史,从夏商都城遗址到唐三彩窑火,从杜甫故里到现代工业基地,层层叠叠的文化堆积见证着中华文明生生不息的传承与创新。

考古发现揭开了巩义最早的文明面纱。位于站街镇北的斟鄩遗址,经碳十四测定距今约3800年,正是《竹书纪年》记载的夏代都城所在。2019年出土的青铜爵与玉璋,其饕餮纹饰与二里头遗址器物高度相似,印证了这里作为_华夏早期国家形成期政治中心_的重要地位。商代小双桥遗址出土的甲骨文残片,更将中原文字史向前推进了200余年。

秦汉时期,巩义依托洛阳畿辅优势,成为重要的冶铁中心。2016年考古人员在铁生沟发现的汉代冶铁炉群,残存炉温可达1300℃,出土的铁铲经检测已掌握铸铁柔化技术,这项早于欧洲1900年的发明,使得巩义成为当时全国最大的农具生产基地。北魏时期,随着佛教东传,石窟寺艺术在此绽放,现存国内最完整的《帝后礼佛图》浮雕,将北魏皇室的宗教活动定格在石灰岩壁之上。

唐代的巩义迎来文化艺术的巅峰时刻。黄冶河两岸密布着300余座唐三彩窑炉,考古出土的骆驼俑与胡人像,生动再现了丝绸之路的商贸盛况。特别值得关注的是,这些窑场不仅为长安、洛阳供应宫廷用器,更通过黄河漕运将三彩技艺传播至扬州、明州等港口城市。与此同时,生于巩县(今巩义)的杜甫,用”露从今夜白,月是故乡明”的诗句,为这座古城注入永恒的文化基因。

宋元时期,随着政治中心东移,巩义的区位优势转化为文化沉淀。北宋皇陵选址于此,七帝八陵构成中国现存最完整的帝王陵墓群,神道两侧的石像生堪称宋代石刻艺术博物馆。金元时期,当地工匠创造的”巩县窑白瓷”,釉色类银似雪,通过泉州港远销东南亚,2018年印尼沉船打捞出的”巩”字款瓷碗,正是这段海上丝绸之路的实物见证。

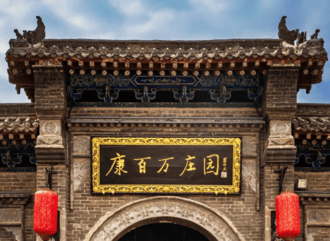

明清两代,巩义商帮书写了中原商业传奇。康百万家族”留余”治家理念,创造了”马跑千里不食别家草,人行千里尽是康家田”的财富神话。现存33万平方米的庄园建筑群,其依山筑窑洞、临街建店铺的布局,体现了北方民居与商业建筑的完美融合。光绪二十七年(1901年),慈禧太后西逃返京途中驻跸康家,特赐”神州甲富康百万”金匾,更添传奇色彩。

进入20世纪,巩义开启了工业化转型之路。1915年建立的孝义兵工厂,引进德国克虏伯生产线,诞生了中国第一支国产步枪。新中国成立后,这里建起河南首个电解铝厂,如今已发展为全国最大的铝板带箔加工基地。值得关注的是,在产业升级过程中,当地将唐三彩烧制技艺申报为国家级非遗,建成黄冶唐三彩遗址公园,实现了传统工艺与现代文旅的有机融合。

高铁东站每日发出50余列动车组,将这座古城接入”郑州半小时经济圈”。站在河洛古国考古遗址公园的观景台远眺,伊洛河畔的风力发电机与北宋皇陵的石像生相映成趣,传统与现代的对话仍在继续。当无人机掠过双槐树遗址的环壕系统,5G信号正实时传输着5300年前都邑的数字化复原影像,这座千年古城在新的历史维度中,继续书写着属于自己的时空传奇。