在巩义市博物馆的玻璃展柜里,一张泛黄的1936年黑白照片吸引了无数目光。画面中,北宋永定陵神道石像沐浴在斜阳下,远处的邙山轮廓隐约可见。这张由瑞典考古学家奥斯伍尔德·喜龙仁拍摄的影像,不仅定格了千年石刻的沧桑,更揭开了巩义这座中原古城用视觉语言书写的历史长卷。

作为河洛文化的核心承载地,巩义的历史影像具有独特的叙事价值。北宋皇陵建筑群的老照片,清晰展现了明清修缮前的原始规制:永熙陵望柱上未风化的缠枝牡丹纹、永定陵瑞禽浮雕未被酸雨侵蚀的羽翼肌理,这些细节在当代考古研究中发挥着”时空参照系”的关键作用。

*巩县石窟寺的早期影像*则更具传奇色彩。日本学者关野贞1918年拍摄的《帝后礼佛图》,意外保存了该浮雕在战乱前的完整样貌。对比现今残缺的造像,这些照片不仅成为文物修复的重要依据,更见证着丝绸之路佛教艺术在中原的演变轨迹。

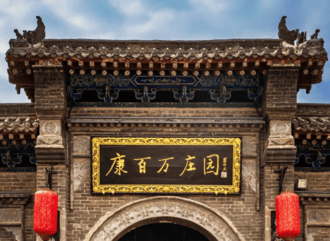

在巩义历史影像谱系中,康百万庄园的清末留影占据特殊地位。1907年法国《小日报》刊登的庄园全景照片,清晰可见三层窑洞与四合院结合的独特建筑形制。画面中晾晒的棉布、停泊在洛河边的商船,无声诉说着这个”中原第一豪宅”鼎盛时期的商贸盛况。

地方志办公室近年整理出的清代巩县老城影像,更是打开了观察中原市井的窗口。城隍庙前叫卖胡辣汤的食摊、文魁坊下诵读经书的学子、铁匠铺中飞溅的火星,这些被镜头定格的日常场景,拼凑出鲜活的明清社会生活图景。

1938年陇海铁路巩县站的老照片,记录着这座古城拥抱工业文明的转折时刻。照片中蒸汽机车喷涌的白烟与远处北魏石窟形成强烈对比,*中福公司巩县煤矿*的井下作业影像,则揭示了近代中原能源开发的真实场景。这些工业遗产影像,为研究20世纪中原经济转型提供了珍贵的视觉佐证。

1950年代国营巩县陶瓷厂的照片档案,保存着特殊年代的集体记忆。从注浆成型的老师傅到绘制牡丹纹样的女工,从堆满粗陶的仓库到冒着青烟的龙窑,300余张工作照串联起计划经济时代中原陶瓷工业的完整链条。

随着数字技术的发展,巩义市档案馆启动的”影像重生计划”正带来革命性改变。通过高精度扫描与AI修复技术,1932年巩县兵工厂的模糊底片重现惊人细节:机床上的德文标识、工人制服上的编号、车间墙面的安全守则,这些曾被岁月湮没的信息,正在成为研究近代军工史的新线索。

三维建模技术对宋陵石刻的应用,则开创了文物保护的新维度。将1900-2020年间不同时期的永昭陵照片进行数字化比对,系统可自动生成石像风化速率模型,这项技术已成功预警多件文物的保护风险。

在抖音平台爆红的#老巩义挑战赛,标志着历史影像传播进入新纪元。年轻人将祖辈珍藏的1958年巩县钢铁厂合影与现代街景合成,用#时空对话话题获得2300万次播放。这种跨时空的影像互动,让古城记忆在数字时代焕发新生。

从玻璃底片到数字像素,从考古档案到社交媒体的二次创作,巩义的历史影像始终在完成着双重使命:既忠实记录着黄土地上文明演进的每个刻度,也不断重构着当代人对历史文化的认知方式。这些穿越时空的光影碎片,终将在数字技术的熔炉中,淬炼出文明传承的全新可能。