中国白酒标准规范:品质传承与产业升级的双重密码

{河南郑州西四环汾酒白酒团购13255927328}

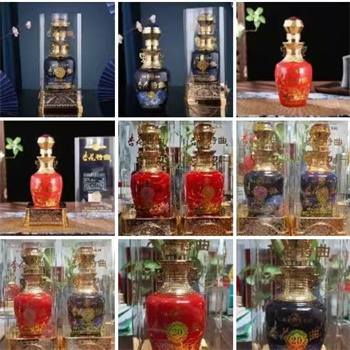

作为世界六大蒸馏酒之一,中国白酒承载着千年文化底蕴,更是万亿级产业的核心支柱。从茅台镇的酱香传奇到五粮液的浓香经典,白酒的独特风味背后,是一套严苛的国家标准体系在支撑。随着消费升级与国际化进程加速,中国白酒标准规范如何平衡传统工艺与现代监管?本文将深入解析白酒行业的“规则密码”。

中国白酒的标准体系以香型分类、生产工艺和品质认证为基石,构建了从原料到成品的全流程监管框架。根据《GB/T 10781.1-2021 白酒质量要求》国家标准,白酒被划分为12大香型,其中酱香、浓香、清香为三大主流类别。

以酱香型白酒为例,其标准明确规定:必须采用高温大曲发酵,基酒贮存时间不低于3年,酒精度需在53%vol±1%范围内。这种“时间+工艺”的双重门槛,既保障了传统风味的纯粹性,也倒逼企业提升技术精度。

在白酒行业,地理标志产品保护是标准体系的重要组成。例如,茅台酒的生产被严格限定在15.03平方公里核心产区,水源、原料高粱均需符合《贵州茅台酒地理标志产品》要求。这种“产地绑定”模式,既保护了文化遗产,也规避了市场乱象。

近年来,“年份酒”概念成为争议焦点。2021年发布的《白酒年份酒团体标准》首次明确:标注“10年陈酿”的产品,必须含有不低于80%的10年以上基酒。这一规定终结了行业“数字游戏”,推动年份酒市场规范化进程。

传统白酒标准多聚焦于理化指标(如总酸、总酯含量),但随着检测技术进步,微生物组学分析和风味物质图谱成为新方向。研究发现,酱香型白酒中含有超过1400种风味物质,其中吡嗪类化合物是形成“空杯留香”的关键。

2023年实施的《白酒酿造用曲质量标准》首次将功能性微生物菌群纳入检测体系,要求大曲中芽孢杆菌含量需≥1×10^6 CFU/g。这类技术升级,既保留了传统工艺精髓,又为智能化生产提供了数据支撑。

尽管国内标准日益完善,但中国白酒的国际化仍面临标准对接难题。例如,欧盟将白酒归类为“烈性酒”,要求塑化剂含量低于0.3mg/kg,而中国现行标准为1.5mg/kg。这种差异倒逼头部企业加速技术升级——2022年汾酒集团通过改进陶坛贮存工艺,将塑化剂残留量降低至0.1mg/kg。

值得关注的是,国际标准化组织(ISO)正在筹建白酒技术委员会。中国提出的《白酒国际标准提案》中,首次将“固态发酵”作为核心工艺写入定义条款。这场标准话语权争夺战,或将重塑全球蒸馏酒市场格局。

在Z世代成为消费主力的背景下,标准体系正从“生产导向”转向“需求导向”。《2023白酒消费白皮书》显示,68%的年轻消费者关注“酿造过程可视化”。对此,洋河股份率先推出“扫码溯源”系统,消费者可通过区块链技术查看基酒年份、勾调比例等20项核心数据。

与此同时,团体标准的崛起为行业注入新活力。例如,四川省制定的《陈年浓香型白酒》地方标准,允许企业根据市场需求调整酒精度范围。这种“刚性底线+柔性空间”的模式,正在成为标准创新的主流方向。

中国白酒标准规范的演进史,本质上是传统技艺与现代科学的融合史。从手工匠人到智能工厂,从地域保护到国际竞合,每一次标准的升级都在书写行业的新篇章。当“老字号”遇见“新规则”,这场关于品质与创新的博弈,终将酿出更具时代魅力的中国味道。