站在洛河之畔眺望巩义新城,很少有人知道,脚下这片土地曾以不同姓名见证过13个王朝兴衰。从西周诸侯封地到现代工业强市,这座豫中古城在3000年时光中完成过五次重要更名,每个名字都如密码般镌刻着特定时代的文明印记。

巩义最早以”巩”为名,可追溯至西周初年。周平王东迁时将同宗贵族封于洛汭之地,建立”巩伯国”。这个方圆不足五十里的诸侯国,因地处河洛交汇的险要位置,成为拱卫东周王城的重要屏障。《水经注》记载的”山河四塞,巩固不拔”,正是”巩”字得名的地理渊源。

秦统一六国后推行郡县制,”巩县”之名首次登上历史舞台。这个行政名称沿用千年之久,期间发生的两件大事奠定了其文化地位:一是东汉永平七年(64年)在邙山青龙峰发现天然石洞,造就”中原第一洞”慈云寺的千年香火;二是西晋时期”竹林七贤”在此隐居,留下大量诗酒唱和的遗迹。

隋大业二年(606年)的行政区划调整中,“巩固”作为县名短暂出现。这个充满军事防御意味的称谓,反映了隋炀帝营建东都洛阳时对周边要塞的重视。虽仅存续十余年,却在《隋书·地理志》中留下特殊印记,成为后世考证隋代军政体系的重要参照。

北宋景德四年(1007年),因皇陵选址青龙山,巩县迎来最辉煌的”永安时代”。宋真宗将县城更名为”永安”,并在此修建规模宏大的永昌陵、永熙陵等”七帝八陵”群。这个承载着王朝永续期盼的名字,随着靖康之变戛然而止,却在《东京梦华录》等典籍中留下”西京锁钥”的盛景记载。

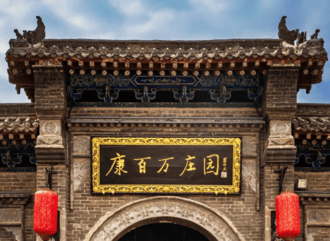

金元时期恢复”巩县”旧称后,这片土地迎来文化融合的新契机。蒙古军队在此设立河南府路,将丝路商队引入河洛地区。现存巩义博物馆的波斯银币窖藏,以及康店明清庄园建筑群中的西域纹饰,都是这段多元文明交融的见证。

1991年撤县设市时,”巩义”这个新名称的确定引发学界热议。最终选择保留”巩”字根并缀以”义”,既延续了”山河巩固”的地理特征,又赋予”义取信、行取方”的时代内涵。这个决策过程本身,就是传统文化与现代精神碰撞的生动案例。

在当代城市肌理中,五大历史名称留下的印记依然清晰可辨:北宋皇陵神道两侧的石像生、康百万庄园的清代建筑群、杜甫故里的唐代窑洞遗址,以及遍布城区的”巩”字纹饰地雕,共同构建起跨越时空的文化对话。

考古工作者近年来的发现更添佐证:在站街镇黄冶河畔出土的唐三彩窑址,印证了唐代”巩县窑”的辉煌;紫荆路改造工程中发现的古驿道遗迹,则揭示了金元时期”巩县”作为交通枢纽的重要地位。这些实证材料与文献记载相互印证,让地名变迁史变得立体可触。

地名演变的深层逻辑,始终围绕着”山河形胜”与”人文积淀”的双重主线。从军事要塞到文化圣地,从商贸枢纽到工业新城,每个名称都是特定历史条件下自然与人文要素的综合产物。这种持续三千年的命名智慧,恰是中华文明”守正创新”特质的微观呈现。

当游客今日漫步于巩义街头,既能看见现代化产业园区的玻璃幕墙,也能触摸到明清古宅的雕花砖墙。这种时空叠合的奇观,正是这座古城以不同姓名书写传奇的最佳注脚——每个时代都在为”巩义”这个文化符号增添新的诠释维度。